多年来,渔业资源衰退一直是阻碍我国渔业经济发展的重要因素。我国为保护渔业资源出台了一系列政策,建立起包括近海渔业伏季休渔、内陆渔业春季禁渔、渔船与马力指标双控、最小网目管理等诸多措施在内的投入管理制度,但从投入环节控制捕捞努力量的方式并未起到很好效果。鉴于此,我国在2000年修订的《中华人民共和国渔业法》中明确提出实施捕捞限额管理,从捕捞产出的角度限制捕捞量;然而到目前为止因监管困难、从业者众多、资源禀赋条件差异大等原因实施状况不佳[1]。作为世界捕捞渔业大国以及对全球水域生态系统和渔业资源修复具有重要影响的大国,我国在渔业资源管理尤其是海洋渔业资源管理中切实推进捕捞限额管理已成为最迫切的要求。

早在1911年丹麦经济学家Warming J.就意识到渔业资源衰退的根本问题,由于当时他使用的是丹麦语,他的文章直到1983年被翻译成英文后才为大众所知[2]。在这期间Gordon H S通过构建开放式渔业租金遣散模型揭示自由准入渔业下的捕捞过度及渔业资源租金浪费的问题[3],并为解决这些问题进一步提出“独占性所有权”思想[4- 5]。1968 年Garrett Hardin提出“公地悲剧”,从经济学视角分析公共物品“搭便车”现象的根源,提出总捕捞限额(T AC)制度[6]。之后Francis Christy提出最初的个体可转让配额(IT Q)制度,将总捕捞限额分配到个体捕捞生产者,生产者可在配额范围内捕捞,同时可进行配额的交易[7- 8];1979年冰岛的鲱鱼渔业首次实施ITQ制度,随后全球各国家及地区纷纷效仿,但随着该制度的推行与实施,各种问题日益显现,学者们的研究也渐渐深入。我国学者如慕永通[9]、郭文路等[10]、唐建业等[11]、杨正勇[1]对全球实施捕捞限额制度的效率、经验与教训进行研究,并结合国情分析在我国如何推行该制度。

捕捞限额制度是对渔业资源的管理,但其实施过程本质上是对人和船的管理,因而对主体行为的研究颇为重要。博弈分析有助于对理性条件下博弈主体的行为选择进行预测,被广泛应用于各个领域。杨立敏等[12]构建博弈模型分析日本渔业资源管理制度下的渔业监管者、渔民及渔民组织间的相互博弈;王淼等[13]研究海洋渔业开发中的渔民组织、政府和渔民间的博弈规律;也有学者在对ITQ制度的研究中运用博弈模型证明横向与纵向监督间存在替代效应[1]。上述研究从不同视角对实施渔业资源管理制度的主体博弈行为进行分析,与此同时对监管者的有效监督也是制度得以有效运行的重要保障。因此,本文利用博弈论方法,通过构建捕捞限额制度实施过程中的博弈模型,引入对监管者监督的机制,研究单一渔业生产者与渔业监管者、其他渔业生产者间的博弈规律,进而提出促使在渔业监管者有效监管下渔业生产企业积极配合捕捞限额制度实施的对策,解决制度无效的问题。

渔业捕捞限额制度在实施过程中利益相关者众多,以渔业生产者和渔业监管者为主要利益代表。本文将渔业生产者界定为现在正从事捕捞生产活动的个人或企业,不包括从事渔业加工、运输、与贸易的个人或企业;渔业生产者的决策行为直接决定渔业资源的可持续发展,在实施捕捞限额制度过程中,违规捕捞行为会使当年渔业资源存量下降,导致后续年度总可捕捞量减少,分配到每个渔业生产者的可捕捞量也会减少,从而导致其他渔业生产者的利益一同受损;从长远来看,渔业生产者违规捕捞所获得的额外短期利益是以损害其他渔业生产者及其自身长远利益为代价的。渔业监管者是社会利益与经济利益的双重利益集合体,监管者一方面保护履行渔业资源管理制度的渔业生产者的权益,另一方面增加违规捕捞者的违规成本、引导其合法合规捕捞;如果监管者对捕捞行为进行监管,同时激励渔业生产者互相监督,增强渔业生产者的资源保护意识与主观能动性,则能使该制度更有效实施;渔业监管者作为捕捞限额制度实施的强制执法单位,其监管效果直接影响渔业资源的保护力度,如其疏于职责,则会导致捕捞限额制度的效果大打折扣,因此设立上级监管部门对渔业监管者的执行效果进行监督,并将此纳入政绩考核指标体系中,能加强渔业监管者的监管力度。捕捞限额制度的推行需要渔业监管者与渔业生产者间的相互协调配合方能得以实施。

为简化论述,本文仅考察在一个时期下实施同一捕捞限额制度下的主体行为,并假设该渔业中渔业生产者仅有2位,即渔业生产者A和渔业生产者B。

考察所需参数及含义如下。

F a为渔业生产者A;F b为渔业生产者B;G为渔业监管者;α为渔业生产者A违规捕捞的概率; 1-α为渔业生产者A合法合规捕捞的概率;θθ为渔业监管者对渔业生产者A监管的概率;1-θ为渔业监管者对渔业生产者A不监管的概率;γ为渔业生产者B举报A的概率;1-γ为渔业生产者B不举报A的概率;V a为渔业生产者A在配额范围内捕捞的最大收益;V b为渔业生产者A违规捕捞总收益;k为渔业监管者对于渔业生产者A超额捕捞的收益部分罚款的倍数,简称惩罚力度,即渔业生产者A违规捕捞受到惩罚额为k(V a- V b);t为渔业监管者监管不到位的情况下,给予举报者对于渔业生产A超额捕捞的收益部分的奖励倍数,简称奖励力度,即渔业生产者B举报A获得的奖励为t(V a- V b);C f为渔业生产者B对渔业生产者A监督举报的成本,简称横向监督成本;C g为渔业监管者监管实施成本,该参数直接决定政府监管力度,简称纵向监督成本;S为渔业监管者疏于职守未对违规捕捞行为进行监管,受到上级渔业监管部门惩罚的期望值,简称上级惩罚额;L为渔业生产者A违规捕捞使得渔业生产者B短期及长远利益损失的总期望值,简称生产者损失。

为确保模型分析的有效性,对模型的建立做出如下假设:

(1)在实施捕捞限额制度下,渔业生产者都是在其既定捕捞配额下进行决策,因而可以视渔业生产者A、B都为同一捕捞限额制度下的无差异主体;

(2)假设渔业捕捞限额制度推行实施的过程中渔业监管者与渔业生产者A、B为理性人,追求各自利益最大化;

(3)渔业生产者违规捕捞的收益大于捕捞限额内的收益,即V a<V b;渔业监管者对于渔业生产者A超额捕捞的收益部分罚款的倍数大于1,即k> 1,V b- k(V b- V a)< V a;

(4)渔业生产者B举报所获得的奖励的倍数小于渔业监管者对于渔业生产者A惩罚的倍数,即k> t> 0;

(5)0≤α≤1、0≤θ≤1、0≤γ≤1,所有的参数非负。

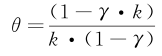

构建渔业生产者A、渔业监管者、渔业生产者B的三方博弈模型。渔业监管者对于渔业生产者A的策略为监管和不监管,渔业生产者A的策略为违规捕捞和合法合规捕捞,渔业生产者B的策略为举报和不举报(表1)。

从上到下分别是渔业生产者A、渔业监管者、渔业生产者B的支付函数。

显然该博弈存在混合策略的纳什均衡。

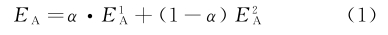

(1)假设θ、γ既定,设渔业生产者A的期望收益为E A,渔业生产者A采取的“违规”与“合法合规”2种策略的期望收益分别设为 与

与 ,则有:

,则有:

为使得渔业生产者A的期望收益最大,对α求偏导等于零:

= 0,即

= 0,即 =

= ,其中

,其中

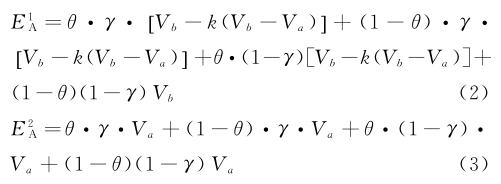

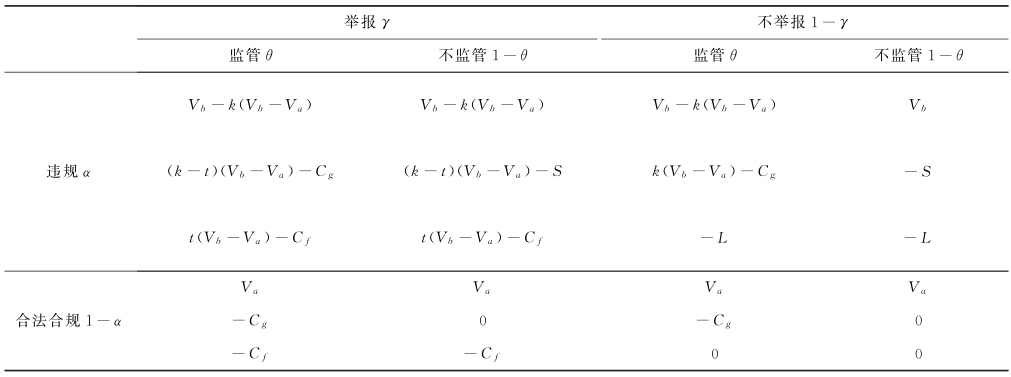

求解可得:θ·k·(1-γ)-(1-γ·k)=0,即当 时,渔业生产者A选择2种策略期望收益相同,渔业生产者A的收益最大。

时,渔业生产者A选择2种策略期望收益相同,渔业生产者A的收益最大。

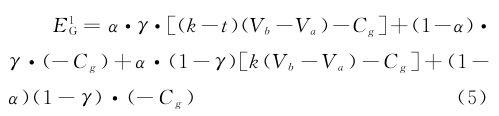

(2)假设α、γ既定,对渔业监管者采取的“监管”与“不监管”2种策略的期望收益进行分析,分别设为 与

与 ,渔业监管者的总期望收益为E G,则有:

,渔业监管者的总期望收益为E G,则有:

为使得渔业监管者期望收益最大,有E G求θ的偏导等于零:  = 0,即

= 0,即 =

= ,其中

,其中

当 =

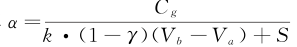

= 时,有α·k·(1-γ)(V b- V a)-C g+α·S= 0,即当渔业生产者A选择违规捕捞的概率

时,有α·k·(1-γ)(V b- V a)-C g+α·S= 0,即当渔业生产者A选择违规捕捞的概率 时,渔业监管者2种策略的期望效用相等,其期望效用最大。

时,渔业监管者2种策略的期望效用相等,其期望效用最大。

(3)假设α、θ既定,分析渔业生产者B采取的“举报”与“不举报”2种策略的期望收益,分别设为 与

与 ,其总收益为E B,则有:

,其总收益为E B,则有:

为使得渔业生产者B的总收益最大,对E B求γ的导数:

= 0,有

= 0,有 =

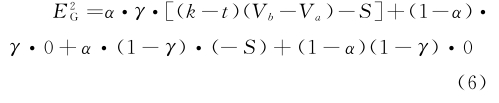

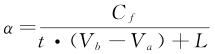

= ,此时α·t(Vb- V a)-C f+α·L= 0,即当

,此时α·t(Vb- V a)-C f+α·L= 0,即当 时,渔业生产者B 2种策略的期望收益相等,其期望效用最大。

时,渔业生产者B 2种策略的期望收益相等,其期望效用最大。

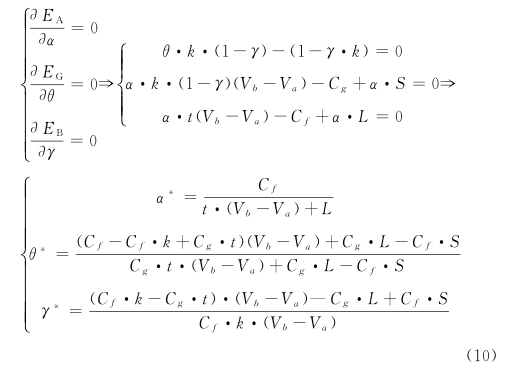

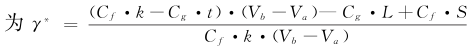

(4)通过上述分析,可求得参与者三方共同追求利益最大化博弈下,策略最优的混合策略均衡解(α*,θ*,γ*):

分别对α*、θ*、γ*求C f、C g、t、S、k、L、(V b-V a)偏导,可得出各因素对博弈主体策略均衡值时的影响方向(表2)。

其中

情形1:

情形2:

情形3:

情形4:

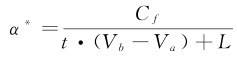

渔业生产者A违规的均衡概率为α*,  ,其策略受渔业生产者横向监督成本C f、举报者获得的奖励力度t、违规捕捞的超额利益(V b- V a)以及因违规捕捞而导致其他渔业生产者收益受损金额L的影响。如果C f越高,举报奖励力度t、(V b- V a)越少以及L越小,渔业生产者违规捕捞的概率越大。为使渔业生产者A违规捕捞的概率降低,就应降低C f,增加t、(V b- V a)及L,而增加违规收益(V b- V a)并不是有利于资源保护的可行措施,对L的控制唯有提升渔业生产者利益被损害的意识。为使渔业生产者A更大限度地遵守渔业捕捞限额制度,应努力降低横向监督成本C f,优化举报机制,完善举报体系,增设并且加大奖励额度,加强渔业生产者的公共保护意识。

,其策略受渔业生产者横向监督成本C f、举报者获得的奖励力度t、违规捕捞的超额利益(V b- V a)以及因违规捕捞而导致其他渔业生产者收益受损金额L的影响。如果C f越高,举报奖励力度t、(V b- V a)越少以及L越小,渔业生产者违规捕捞的概率越大。为使渔业生产者A违规捕捞的概率降低,就应降低C f,增加t、(V b- V a)及L,而增加违规收益(V b- V a)并不是有利于资源保护的可行措施,对L的控制唯有提升渔业生产者利益被损害的意识。为使渔业生产者A更大限度地遵守渔业捕捞限额制度,应努力降低横向监督成本C f,优化举报机制,完善举报体系,增设并且加大奖励额度,加强渔业生产者的公共保护意识。

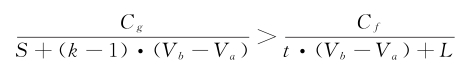

对渔业生产者A监管的均衡概率为θ*,  ,不监管的概率为1-θ*。从渔业监管者的策略选择角度分析,期望监管者能在共赢的基础上实现最低的监管概率θ*,也就是即使不监管也能实现最低违规捕捞概率。当

,不监管的概率为1-θ*。从渔业监管者的策略选择角度分析,期望监管者能在共赢的基础上实现最低的监管概率θ*,也就是即使不监管也能实现最低违规捕捞概率。当 时(情形1),即监管者无惩罚措施下的成本收益率比渔业生产者B举报时的成本收益小时,监管者的监管效率更高,因而使得策略最优的措施为降低C f、提高Cg、提高t、降低S、降低k、增大L、降低(V b- V a);当

时(情形1),即监管者无惩罚措施下的成本收益率比渔业生产者B举报时的成本收益小时,监管者的监管效率更高,因而使得策略最优的措施为降低C f、提高Cg、提高t、降低S、降低k、增大L、降低(V b- V a);当 时(情形2),即监管者惩罚违规捕捞者的成本收益率比渔业生产者B举报的成本收益大时,渔业生产者B的举报成本收益率正是博弈均衡状态下的违规捕捞概率,降低监管概率的措施有提升C f、降低C g、降低t、提升S、提升k、降低L、降低(V b- V a)。总的来说,监管者的策略选择受其成本收益率与渔业生产者B举报成本收益率的关系的影响,当前者比后者大时,会更倾向于加强监管者的横向监管,相反则加强纵向监管;而对于二者成本收益率的大小,不同水域、不同时期结果截然不同,不能一概而论,需要综合考虑各因素影响。

时(情形2),即监管者惩罚违规捕捞者的成本收益率比渔业生产者B举报的成本收益大时,渔业生产者B的举报成本收益率正是博弈均衡状态下的违规捕捞概率,降低监管概率的措施有提升C f、降低C g、降低t、提升S、提升k、降低L、降低(V b- V a)。总的来说,监管者的策略选择受其成本收益率与渔业生产者B举报成本收益率的关系的影响,当前者比后者大时,会更倾向于加强监管者的横向监管,相反则加强纵向监管;而对于二者成本收益率的大小,不同水域、不同时期结果截然不同,不能一概而论,需要综合考虑各因素影响。

我国捕捞渔业协会与合作社仍处于初级建设阶段,捕捞限额制度尚未建立,政府监管在此方面为零,即情形1。为使监管者均衡下实现效益最优,现阶段应致力于推广实施捕捞限额制度、加大政府监管力度,同时降低渔业生产者间的横向监督成本、提高奖励力度、放宽对政府监管者疏于职守的惩罚、降低对违规捕捞的惩罚力度。随着监管体系的逐步完善,政府对监管投入成本上升,监管成本效益率与生产者横向监督成本效益相比较低时(情形2),需要降低政府监管投入、提高生产者横向监督投入。

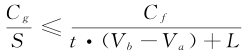

渔业生产者B对于违规捕捞行为举报的均衡概率 ,不举报的概率为1-γ*。从渔业生产者B的角度,期望是即使渔业生产者不举报,也能将博弈均衡的违规捕捞概率降到最低。为降低均衡时的举报概率γ*,需降低渔业生产者相互监督举报的成本支出、增加监管成本C g、提升对举报者的奖励力度t、减轻对监管者疏于职守的惩罚额度S、加大对违规捕捞的惩罚倍数k;对于违规捕捞超额收益需考虑监管者不罚款违规捕捞者的成本收益率

,不举报的概率为1-γ*。从渔业生产者B的角度,期望是即使渔业生产者不举报,也能将博弈均衡的违规捕捞概率降到最低。为降低均衡时的举报概率γ*,需降低渔业生产者相互监督举报的成本支出、增加监管成本C g、提升对举报者的奖励力度t、减轻对监管者疏于职守的惩罚额度S、加大对违规捕捞的惩罚倍数k;对于违规捕捞超额收益需考虑监管者不罚款违规捕捞者的成本收益率 与举报者未收到奖励下的成本收益率

与举报者未收到奖励下的成本收益率 之间的大小关系,当前者大于后者时,降低(V b- V a)有助于降低举报概率,反之(V b- V a)的增加会降低举报概率。

之间的大小关系,当前者大于后者时,降低(V b- V a)有助于降低举报概率,反之(V b- V a)的增加会降低举报概率。

良好的监管制度可以让各行为主体最大限度地实现自己的利益,渔业捕捞限额制度的实施对于渔业资源监管制度的要求甚高,如果能够构建一个渔业监管者对渔业生产者监管、渔业生产者互相监督、上级部门或第三方机构与渔业生产者共同对渔业监管者监督的体系,可将违规捕捞行为出现的概率降到最低,同时引导渔业生产者合法合规捕捞,提升渔业资源的保护意识。综合分析,在捕捞限额制度推行实施的初级阶段,政府监管者较渔业生产者监管成本与潜在收益比高,因此通过设立政府监管,同时加大对政府监管的前期投入、降低对疏于监管的惩罚力度、提高对违规捕捞举报的奖励以及努力降低生产者间的横向监督成本,以实现均衡时三方利益最大,而对于渔业生产者违规惩罚的倍数k则需权衡三者利益。

随着制度的推进实施,政府监管逐渐成熟,当政府监管者较渔业生产者监管成本与潜在收益比低时,情形较为复杂。对生产者监管成本、政府监管者监管成本以及奖励力度和上级惩罚额的控制对于博弈均衡下渔业生产者与政府监管者的效果完全相反,因而需进一步分析权衡各利益相关者,而对违规捕捞的惩罚力度越高越能使均衡下三方利益更优。政府监管者和渔业生产者在监管过程中的投入与效益比并非一成不变,在不同时期、不同区域二者关系也不尽相同。实践过程中可结合博弈规律权衡三方利益,选择合适的制度制订方案。

尽快建立渔业捕捞限额制度的监管体系。上述研究已经证明渔业监管体系的建立是捕捞限额制度推进的保障,能降低渔业生产者违规捕捞的概率。随着监管成本投入的提高,需着力发展渔业监管科技,以降低成本。渔业捕捞限额制度的推进过程需要增大对渔业生产者的监管成本投入,但监管成本投入的大小受到三方制衡,既要增加监管成本又不能超过一定的上限;因此,唯有依靠科学力量、运用信息技术进行监管,对配额的捕捞量与品种做到精确记录与查询,定期和不定期登船核查违规超额捕捞行为。精准的信息系统能大大降低监管成本。

设立上级监督者,对渔业监管者的工作进行监督,对监管者疏于职守的行为进行惩罚。在推行初级阶段应鼓励政府推广,对疏于职守的较小惩罚甚至不惩罚;在成熟阶段应加大对疏于职守的惩罚力度。具体惩罚程度需根据横向与纵向监督效用的关系确定,当政府监管效果更优时降低惩罚力度;反之,提升惩罚力度以刺激政府监管。

大力宣传与构建公众举报机制,建立初期设立高额奖励,公开披露违规捕捞行为。通过媒体、渔业协会与合作社宣传举报机制,使公众更大限度地参与到对捕捞活动的监督中,让渔业生产者都熟悉举报的形式、内容与程序,采取各种便捷举报手段,尽可能降低公众监督举报成本。同时设立合理奖励机制,激励渔业生产者相互监督,一方面作为渔业监管者监管的补充;另一方面也是考核监管工作的标准之一,促使渔业生产者在配额内合法合规捕捞。

确立合理的违规捕捞惩罚额度。上述研究表明,对于违规捕捞行为的惩罚额度并不是越高越好。就初级阶段而言,惩罚额度降低有利于政府监管工作的开展,却会导致渔业生产者横向监督的困难。因此,惩罚额度是本文未能解决的问题之一,仍需进一步研究与探讨。

因地制宜制定政策。渔业捕捞限额制度的监管体系应综合推广阶段与区域制定合适政策,具体来讲,初级阶段政府监管投入和监管效率较低,此阶段重心在政府监管投入;发展阶段政府监管投入力度足够,此阶段应发展共同渔业,促进生产者横向监督,降低监管成本,渔业合作社与协会发达的渔区更应控制政府监管成本支出。